北宋著名文人朱長文評論蘇州城說:“雖號澤國,而未嘗有墊溺之患�,信智者之經(jīng)營乎?!?/span>作為一座水城,卻無懼水患��,古代蘇州的“海綿城市”規(guī)劃究竟有什么神奇之處��?

蘇州古城擇址之巧妙���,風(fēng)水寶地

每當(dāng)這個時候����,蘇州人最想也最先要感謝的就是伍子胥����,是他為蘇州城選了個好地方。

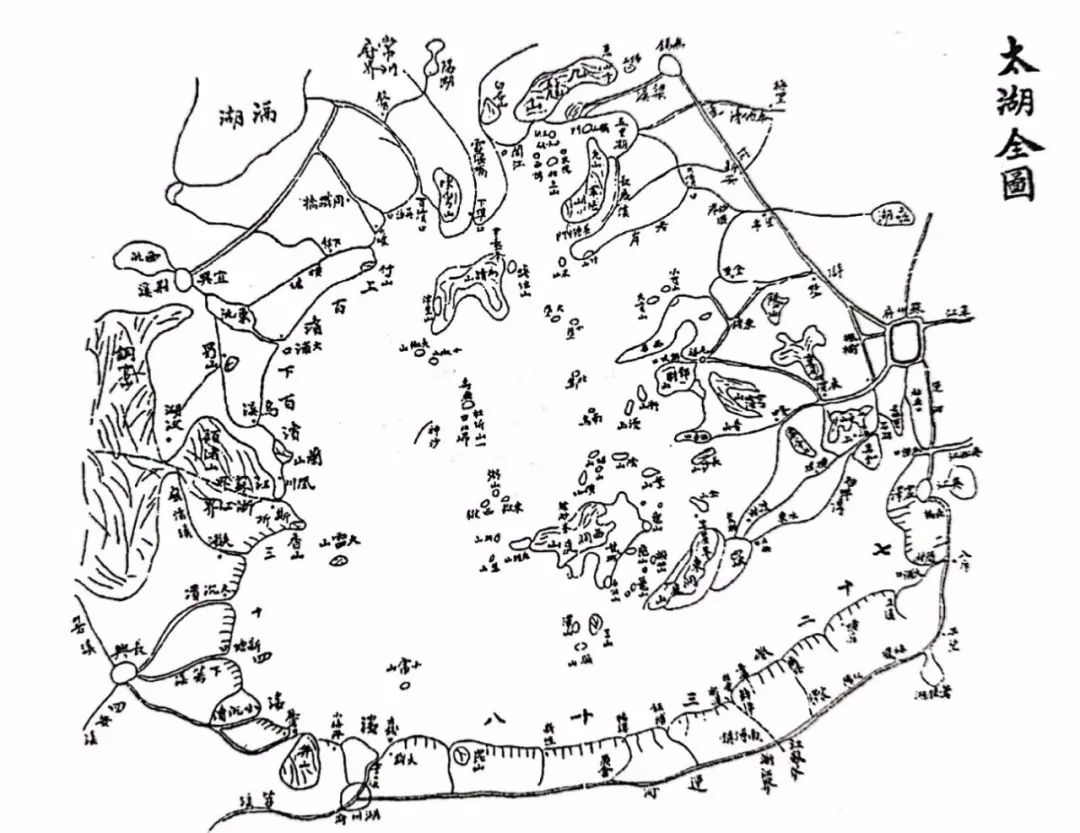

古人建城都講究個風(fēng)水����,雖然講風(fēng)水一向有爭議���,但不過城市選址要考量周圍生態(tài)壞境總歸沒錯��。按照傳統(tǒng)風(fēng)水學(xué)個理論��,城市最好要依山傍水���。相傳�,伍子胥到這里相土嘗水后決定建都于此�����。雖說蘇州城不靠山不靠水��,但北近長江���,西有太湖��,有“三江五湖”之利���,水陸交通便當(dāng)。

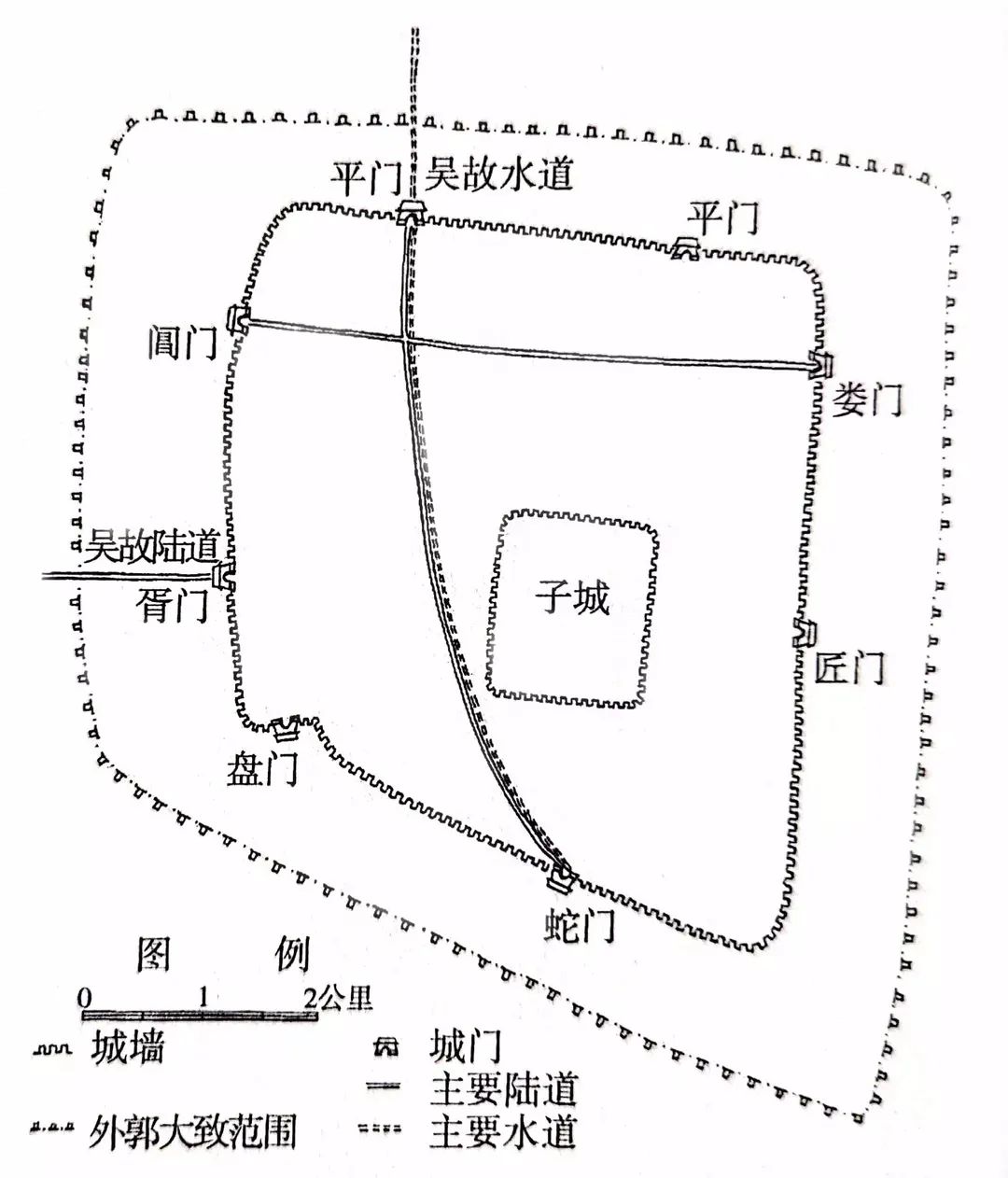

闔閭城平面示意圖丨蘇白學(xué)堂

闔閭城平面示意圖丨蘇白學(xué)堂

古城與太湖中有一排山隔開��,太湖水就不會直接沖擊城區(qū)。而城區(qū)位于低丘山嶺至平原的過渡地帶的高處��,比周圍地勢略高����,天然泄洪條件,足見伍子胥選址的巧妙�。

民國《吳縣志》·太湖全圖

民國《吳縣志》·太湖全圖

引水入城,獨特的水陸雙棋盤格局

雖說蘇州地勢相對較高�����,但比起周邊嘉興�、湖州還是矮了點。于是�����,另外一個城建主題愈加重要:引水入城���。因地屬水鄉(xiāng)澤國�����,早期水患頻發(fā)��,蘇州建城也是一部治水史�����。

盤門側(cè)面(水門���、陸門)丨網(wǎng)絡(luò)

伍子胥運用楚國治水理水的經(jīng)驗,并從蘇州古城的獨特地理環(huán)境出發(fā)�����,揚水之長�,因水制宜,以“水”為中心規(guī)劃城市���,引水入城�����,發(fā)展出獨特個水陸雙棋盤城市格局����。

“筑斯城�����,鑿斯地”,在城中既利用原有的自然河道�,又開鑿建設(shè)許多新的河道。并在城垣四周建設(shè)了八對水陸并列的城門����,裝有閘門,連帶城四周高大堅固的城墻��,從軍事的角度分析����,兼具進攻和防守的兩種功能,同時又組成御水泄洪系統(tǒng)�����,縱有大水�,也能將水阻擋于城外。

水網(wǎng)城市����,完善的水利工程體系

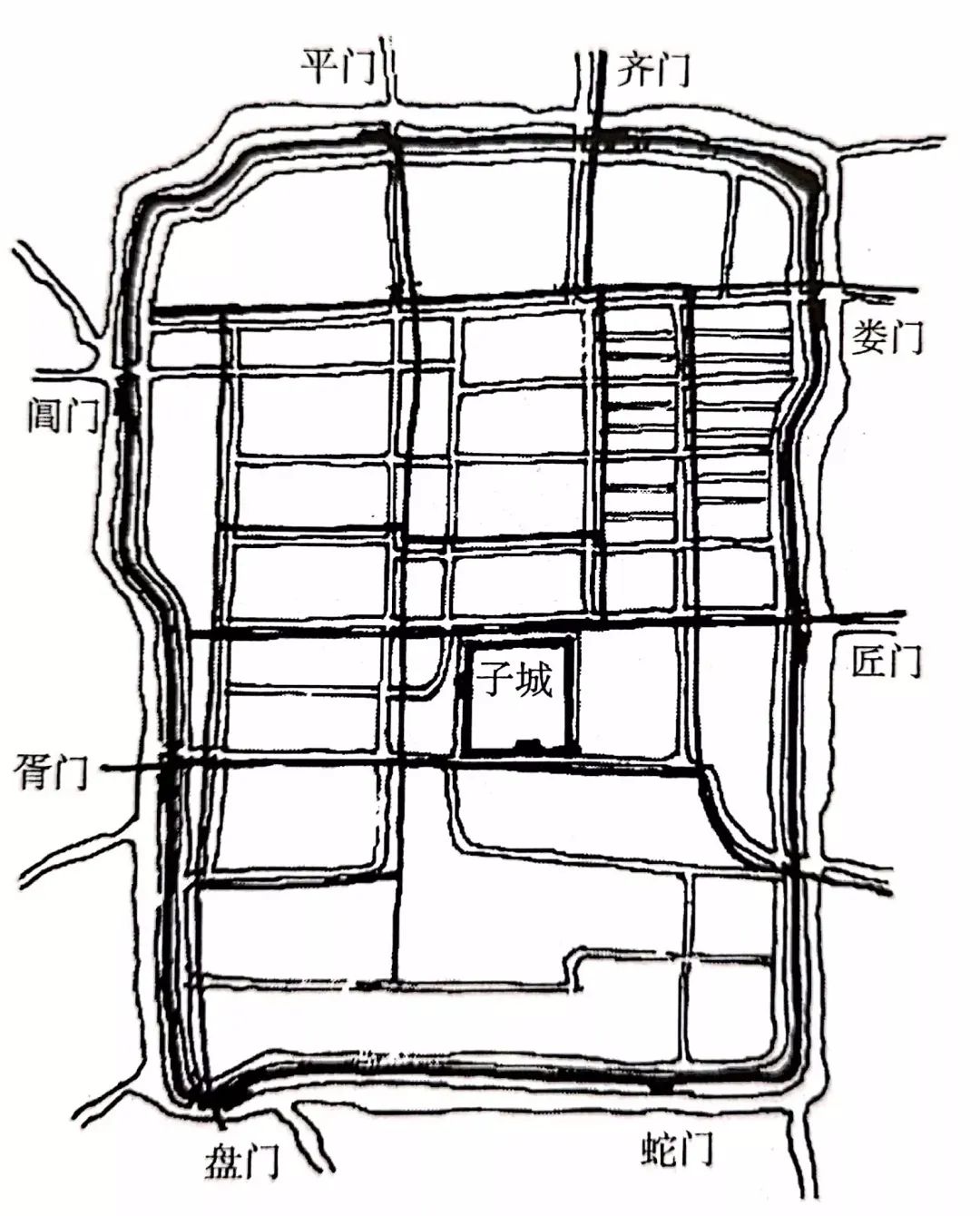

大運河開通后,蘇州城內(nèi)水系得到進一步調(diào)節(jié)�����,唐年間形成了“大河三橫四直,郡郭三百余巷”的規(guī)模����。那時的蘇州是全國城市河網(wǎng)規(guī)模最大���、河道最密���、橋梁最多的水城。

唐代蘇州城規(guī)劃示意圖丨網(wǎng)絡(luò)

唐代蘇州城規(guī)劃示意圖丨網(wǎng)絡(luò)

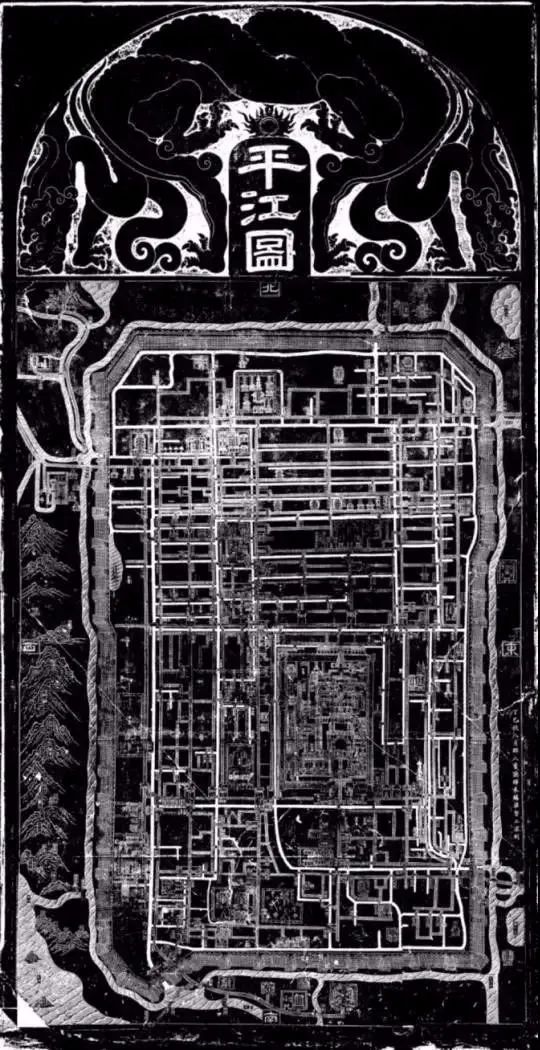

隨著經(jīng)濟中心的南移���,蘇州地位上升����,宋代政府重視興修水利和城市建設(shè)����,至平江時期已甚繁榮且特色凸顯?��!镀浇瓐D》標(biāo)明河道82.2公里����,橋梁314座,數(shù)以百計的河道相當(dāng)于一個小型水庫���,可容納1.4億立方的水�,古城面積約14.2平方公里�����,每平方便有約0.1立方的調(diào)蓄水容量���。

宋代-平江圖丨網(wǎng)絡(luò)

宋代-平江圖丨網(wǎng)絡(luò)

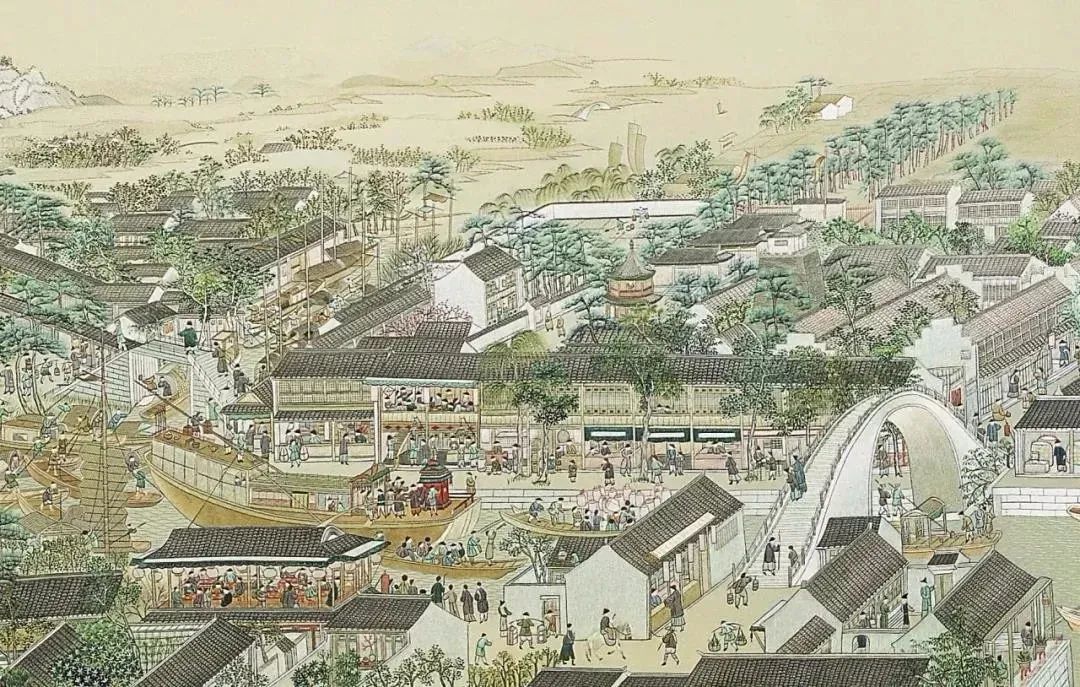

縱橫交織密如網(wǎng)使人們枕河而居�,濱水而行���,有的還引水入宅�,引水進園���。舊時古城老宅都設(shè)有天井溝排除污水和雨水�����,蘇州人靠井吃水����,眾多水井又增加了不少蓄水量。

獨特的街訪規(guī)劃和里坊制形成“水陸相鄰�、前街后河”的規(guī)劃布局。庭院設(shè)計低于房屋地面��,設(shè)臺階相連�。街道又低于庭院,街道下面是一條暗渠���,上鋪長石條,從而形成了上面是走人通車的街面主體����,下面是排水泄洪的立體空間,實現(xiàn)了“建筑�、人、水”三者融合的體系�����。

七堰擋水�����,水則碑預(yù)報洪水

借助完備的城市水網(wǎng)體系,再加上向外伸出的胥江����、上塘河、元和塘����、至和塘、等河道與護城河連結(jié)�����,并對外溝通向城鄉(xiāng)����,共同構(gòu)成了城內(nèi)、城外有機結(jié)合的水網(wǎng)體系�。

為分泄河道中多余的水量,唐代蘇州城外已有七座擋水的攔河堰�����,以遇水之暴而護民居�����,故有“蘇州七堰八城門,家家戶戶泊舟航”之說?���,F(xiàn)在已知的七堰為李公堤、山塘街白公堤�、太湖西堤、元和塘居家堰��、吳江塘梅堰�、斜塘支家堰、沈家浜錢家堰�����,為城外七道防汛的擋水堤����。

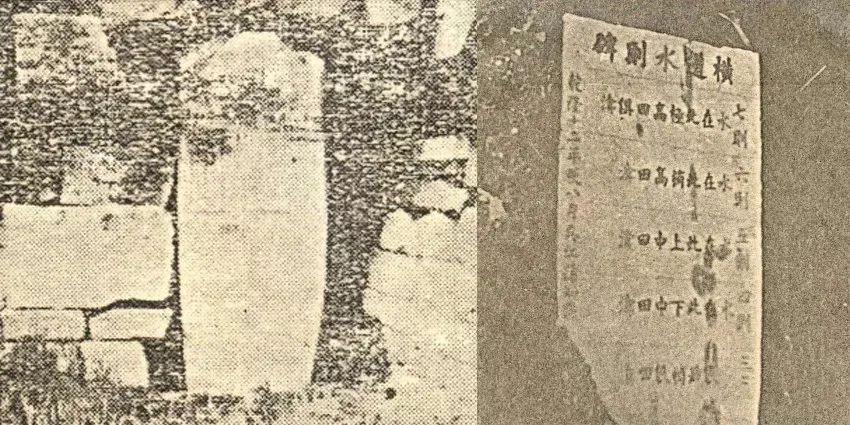

為了報汛����、防洪,我國早在宋代就采用水則碑����。水則的”則”為“準(zhǔn)則”�,作用是測量水位�,預(yù)防洪澇。為治理蘇州城內(nèi)的河水之害�,胥門外萬年橋河畔曾設(shè)立此碑。

蓄泄兼籌��,以泄為主��。蘇州出色的水網(wǎng)的規(guī)劃設(shè)計和建設(shè)完美地解決了水患問題���。據(jù)《蘇州府志》記載���,自西漢至清的2000余年中,洪水犯蘇州城僅七次�����,自唐以前五次���,宋朝時僅有兩次洪澇災(zāi)害的記錄��,宋嘉定十六年(1223年)以后至清末700余年則再無洪水之害�。

然而隨著現(xiàn)代建設(shè)興修公路,人們開起汽車扔了河���。上世紀(jì)40年代��,蘇州城河道總長約82公里��,現(xiàn)僅剩32公里���,超過一半被填埋,如今每遇暴雨城區(qū)積水亦不足為奇���。

舊時蘇州�,面水而無浸潤之害����,而得水利之益。直至今日�,不得不佩服古人建城和規(guī)劃的智慧�����。

特此聲明:

1. 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源的作品�,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點。

2. 請文章來源方確保投稿文章內(nèi)容及其附屬圖片無版權(quán)爭議問題����,如發(fā)生涉及內(nèi)容、版權(quán)等問題����,文章來源方自負相關(guān)法律責(zé)任。

3. 如涉及作品內(nèi)容�����、版權(quán)等問題���,請在作品發(fā)表之日內(nèi)起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系����,否則視為放棄相關(guān)權(quán)益�����。